Le A à Z d’une création et d’une production THÉÂTRALE

Collaboration entre le BEF, le TCM et la DSFM pour les écoles des Programmes français et d'immersion française et la communauté de la francophonie manitobaine

Dramaturgie

On commence par une idée, un défi, une inspiration, une exploration, un truc de prof, un truc de pro…

Pour découvrir le processus de l’écriture dramatique, visionnez cette animation.

Et c’est parti pour l’écriture dramatique!

Trucs de profs

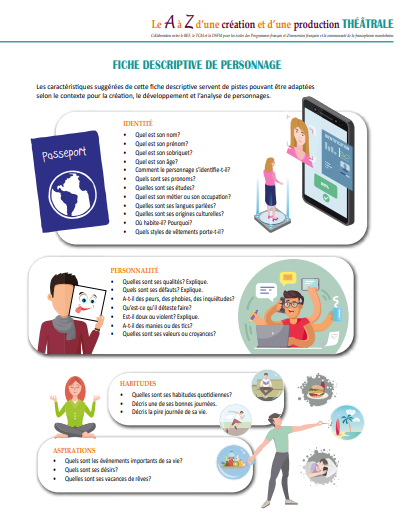

Les RESSOURCES sur cette page sont destinées aux enseignantes et enseignants et leurs élèves. Elles répondent aux besoins suivants :

- Lire, visionner et analyser des pièces de théâtre.

- Écrire quoi et comment?

Trucs de pros

À la rencontre de dramaturges professionnels du milieu théâtral manitobain qui offrent leurs conseils pour la création d’un texte dramatique.

Autres dramaturges de la francophonie manitobaine à découvrir, voir : Suggestions de TEXTES DRAMATIQUES

Glossaire – Dramaturgie

Termes relatifs à la dramaturgie en ordre alphabétique

Termes relatifs à la dramaturgie par catégories (Genres et formes, Outils et procédés d’écriture dramatique, Personnages, Texte et structure dramatique)

Termes relatifs à la dramaturgie en ordre alphabétique

acte (un) : subdivision principale d'une pièce de théâtre.

acteur (un), actrice (une) : personne qui joue le rôle d’un personnage dans une œuvre dramatique. Synonyme d’interprète.

action dramatique (une) : succession d'événements, de péripéties constituant l'intrigue d'une pièce de théâtre.

adaptation (une) : transformation ou réécriture d’une œuvre.

adjuvant (un), adjuvante (une) : personnage, objet ou élément qui aide le personnage principal à atteindre son but.

alexandrin (un) : vers de douze syllabes.

allégorie (une) : procédé narratif ou scénique qui représente une idée abstraite au moyen d’éléments concrets.

analepse (une) : retour en arrière, ramenant sur scène un moment du passé.

antagoniste (un, une) : personnage qui s’oppose au protagoniste.

antihéros (un) : personnage principal ne correspondant pas aux caractéristiques ou aux valeurs du héros traditionnel (synonyme de protagoniste atypique).

aparté (un) : mots, paroles que l’interprète dit à part soi et qui, par convention, ne sont censés être entendus que par le public.

auteur, auteure, autrice (un, une) : personne qui écrit le texte.

canevas (un) : synopsis schématisant les grandes lignes ou les repères d'une pièce ou d’une improvisation et servant de fil conducteur pour les interprètes.

caractère du personnage (le) : ensemble des traits physiques, psychologiques et moraux d’un personnage.

chœur (un) : groupe d'interprètes qui s'exprime d'une voix collective par le chant, le mouvement ou le récitatif, pour commenter ou enrichir l'action sur scène.

chute (une) : fin surprenante et inattendue d'une pièce qui éclaire son sens et peut conduire à le réinterpréter.

climax ou point culminant (un) : moment le plus tendu où le conflit entre les personnages atteint son paroxysme.

comédie (une) : genre et forme théâtrale qui a pour but de provoquer le rire.

comédien (un), comédienne (une) : personne qui joue un rôle dans une œuvre dramatique. Synonyme d’interprète.

conflit (un) : tension dramatique générée par ce que désire un personnage et ce qui l’empêche d’y accéder.

construction de personnage (une) : processus qui développe et concrétise l’identité, la personnalité, les actions et l’évolution d’un personnage.

contraste (un) : principe qui met en opposition deux éléments théâtraux.

création collective (une) : œuvre théâtrale créée par un groupe en utilisant plusieurs approches généralement autour d'une grande idée ou d'un grand thème.

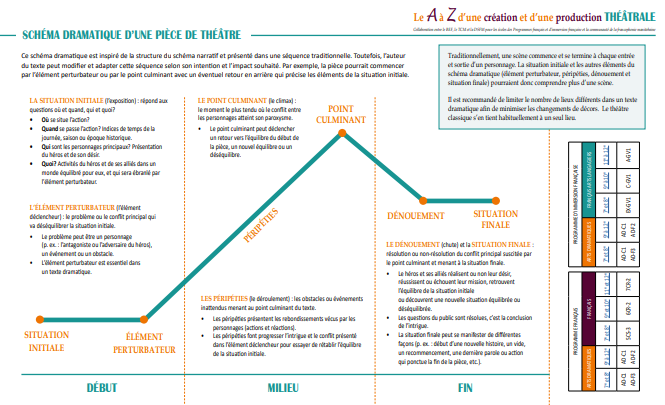

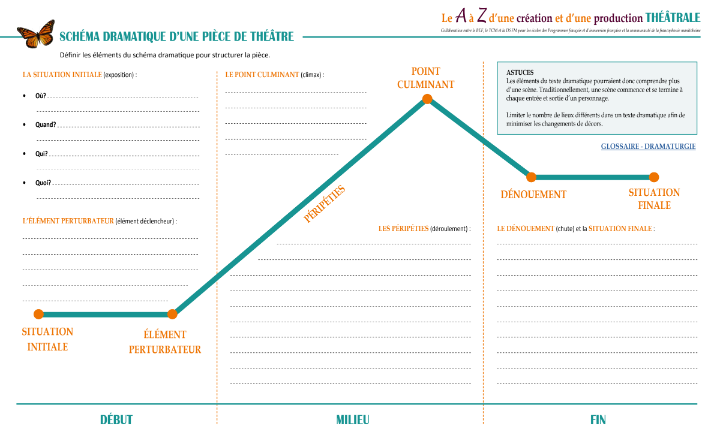

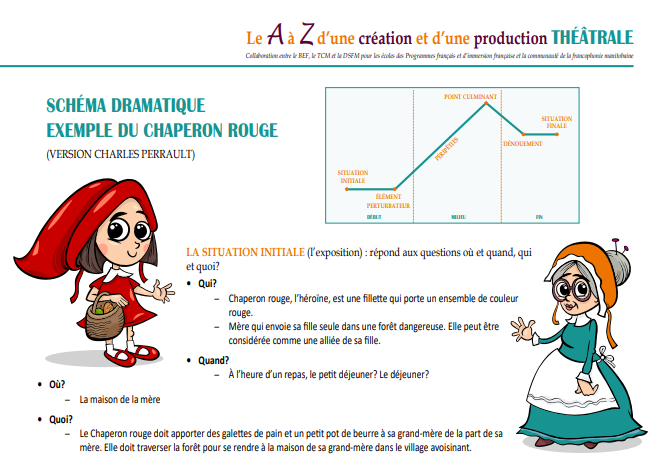

dénouement (un) : résolution ou non-résolution du conflit principal suscitée par le point culminant et menant à la situation finale.

déroulement (un) ou péripétie (une) : changement subit de situation. Actions, événements, aventures, etc., qui permettent au personnage de poursuivre sa quête.

dialogue (un) : entretien entre deux ou plusieurs personnages.

didascalie (une) : indication scénique fournie par l'auteur ou l’autrice dans un texte dramatique.

didascalie externe (une) : indication textuelle qui concerne la mise en scène.

didascalie interne (une) : indication de mouvement et d'intensité de jeu.

dramaturge (un, une) : auteur, autrice d’un texte dramatique ou conseiller, conseillère responsable de l’analyse du texte, de la recherche contextuelle, ou de l’accompagnement artistique d’un projet théâtral.

dramaturgie (la) : art de composer, de structurer et de représenter un récit au théâtre; étude de la construction du texte dramatique.

drame (un) : genre théâtral dont l’action généralement tragique ou pathétique s'accompagne d'éléments réalistes, familiers, comiques.

écriture dramatique (une) : structure littéraire reposant sur quelques principes dramaturgiques : distinction des rôles, dialogues, tension dramatique, action des personnages.

écriture scénique (une) : processus d’écriture active produite sur scène qui se fait en collaboration avec les interprètes.

élément déclencheur ou élément perturbateur (un) : problème ou événement qui déséquilibre la situation initiale et déclenche la quête du personnage principal cherchant à rétablir une situation d’équilibre.

élément théâtral (un) : élément qui permet de communiquer l’essence de la situation dramatique, p. ex. la voix, les gestes, le mouvement, la posture, la tension, le début, le problème et la résolution, le centre d’intérêt, l’histoire, le thème, le lieu, le temps, les personnages, le dialogue, le conflit, l’intrigue, la didascalie, le symbole, la métaphore, la mise en scène, la scénographie, la disposition de la scène, l’ambiance, les rôles, l’action, l’équilibre, le contraste, le rythme, le point culminant, l’espace, la relation auditoire/interprète, les costumes, le décor, la mise en place, le son, l’éclairage.

ellipse (une) : procédé qui consiste à omettre certains éléments sans en modifier le sens pour créer un effet.

enchaînement (un) : suite ininterrompue de scènes travaillées pendant les répétitions.

enjeu (un) : question ou problématique sociale qui suscite des tensions ou des conflits et qui peut servir de point de départ pour écrire un texte dramatique afin de susciter la réflexion ou un débat.

entracte (un) : moment entre deux actes, pendant lequel on suspend le spectacle.

espace dramatique (un) : espace fictif suggéré par le texte dramatique et actualisé par la mise en scène, la scénographie et les interprètes. Cet espace symbolique peut être perçu à la lecture ou par un public.

exposition (une) ou situation initiale (une) : introduction de la pièce qui expose le sujet et les personnages et répond aux questions qui, où, quand et quoi?

farce (une) : genre théâtral comique et loufoque illustrant une situation très peu probable dont les personnages ont un jeu très exagéré pour faire rire.

féerie (une) : genre théâtral fondé sur le merveilleux ou la magie.

feuilleton (un) : histoire, émission dramatique, généralement de caractère populaire, fragmentée en de nombreux épisodes.

fiction (une) : genre littéraire plus souvent imaginaire que réaliste mettant en jeu des personnages fictifs.

figurant (un), figurante (une) : interprète qui a une présence sans réplique dans une pièce de théâtre.

focalisation (une) : action de centrer l’action, de faire converger vers un point.

forme dramatique (une) : structure ou moyen d’expression théâtral utilisé pour interpréter le sens et le message d’une œuvre dramatique (improvisation, théâtre lu, tableau, mime, marionnette, théâtre d’objet, pantomime, masques, radio théâtre, télé théâtre, chœur, clown, slam, théâtre de rue, théâtre ambulatoire, théâtre expérimental, etc.).

genre théâtral (un) : type de littérature ou classification de spectacles en fonction de leur style ou de leur appartenance à un mouvement littéraire. Parmi les différents genres théâtraux on trouve : la comédie, la comédie musicale, la commedia dell'arte, le drame, la farce, la féerie, etc.

héros (un) ou héroïne (une) : personnage principal d’une œuvre.

intention du personnage (une) : ensemble des motivations d’un personnage qui sous-tendent ses actions, souvent exprimé par le sous-texte, et qui oriente l’interprète à nuancer son jeu.

interprète (un, une) : personne qui joue un rôle dans une œuvre dramatique.

intrigue (une) : ensemble des événements qui constituent le déroulement de la pièce. Suite de rebondissements, entrelacement de conflits ou d'obstacles, et moyens mis en œuvre pour les surmonter.

lever de rideau (un) : 1. début d’une pièce de théâtre ou d’un spectacle. 2. courte pièce offerte en ouverture, pouvant servir de prologue, d’échauffement pour le public, de complément au programme ou d’occasion pour une vedette en tournée de se produire lorsqu’elle ne figure pas au programme principal.

marionnette (une) : forme dramatique dont les personnages sont des objets ou des figurines que l'on fait bouger avec la main ou à l'aide de ficelles ou de bâtons.

mélodrame (un) : drame tragique à l'extrême dont les personnages sont stéréotypés et interprétés d'un ton exagéré

métaphore (une) : figure de style ou expression scénique qui établit une comparaison implicite entre deux éléments pour en faire ressortir une ressemblance ou en donner un sens symbolique.

mime (un) : forme dramatique dans laquelle les personnages sont muets et silencieux. Les personnages communiquent le sens de la pièce par le jeu physique seulement.

mise en lecture (une) ou théâtre lu (le) : présentation d’une pièce sous forme de lecture où les interprètes accordent une importance particulière à la voix. Il peut comprendre des gestes et un emploi minimal d’accessoires ou de technique.

monologue (un) : scène ou œuvre complète dans laquelle l’interprète se parle ou parle à la foule, sans toutefois s'attendre à une réponse.

narration (une) : manière dont les faits sont relatés de façon orale ou par une succession de gestes et d'images scéniques.

nœud (un) : moment de la structure narrative où les tensions et conflits atteignent leur sommet et marquent un tournant décisif qui oriente la suite de l’histoire. Plusieurs nœuds peuvent ponctuer l’intrigue avant le climax ou point culminant de la pièce.

objet de désir (un) : ce qui est recherché par le personnage et qui motive ses actions.

opposant (un), opposante (une) : obstacle, personne ou événement qui vient contrer les désirs d’un personnage.

pantomime (une) : 1. forme théâtrale où l’artiste s’exprime uniquement par des gestes, des mimiques et des attitudes. 2. personne qui joue des rôles muets.

parodie (une) : au théâtre, pièce ou extrait de pièce qui tourne en ridicule une œuvre connue, dans un but comique ou satirique.

pastiche (un) : œuvre qui imite le style d'un artiste. Ce terme désigne un travail artistique s'inspirant directement du contenu original d’une autre œuvre, voire reprenant plus ou moins ce même contenu. Un pastiche peut être fait en hommage, par jeu, comme exercice de style ou encore dans un but parodique.

péripétie (une) ou déroulement (un) : changement subit de situation. Actions, événements, aventures, etc., qui permettent au personnage de poursuivre sa quête.

personnage (un) : personne fictive figurant dans une situation dramatique.

personnification (une) : figure de style ou procédé littéraire qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à un animal ou un objet inanimé (concret ou abstrait), en le faisant agir, parler ou vivre des émotions comme un être humain.

point culminant ou climax (un) : moment le plus tendu où le conflit entre les personnages atteint son paroxysme.

pour et le contre (le) : procédé dramatique où les pensées opposées d’un personnage, ou le pour et le contre de sa conscience, sont incarnées par des personnages distincts sur scène.

procédé d'écriture dramatique (un) : moyen d’expression utilisé pour produire du sens ou créer un effet. C’est aussi la manière dont l'auteur ou l’autrice raconte une histoire ou transmet ses idées.

profil de personnages (un) : expériences et antécédents du personnage; renseignements sur le personnage qui ne sont pas forcément explicites dans l'histoire même.

progression dramatique (une) : enchaînement de scènes partant de la situation initiale et s'étendant jusqu'au dénouement dont le rythme peut varier en fonction des péripéties.

prolepse (une) : procédé narratif ou scénique qui consiste à se propulser dans le futur ou à anticiper l’avenir.

prologue (un) : introduction d’une pièce de théâtre.

protagoniste (un, une) : personnage qui tient le rôle le plus important autour duquel se déroule l’histoire.

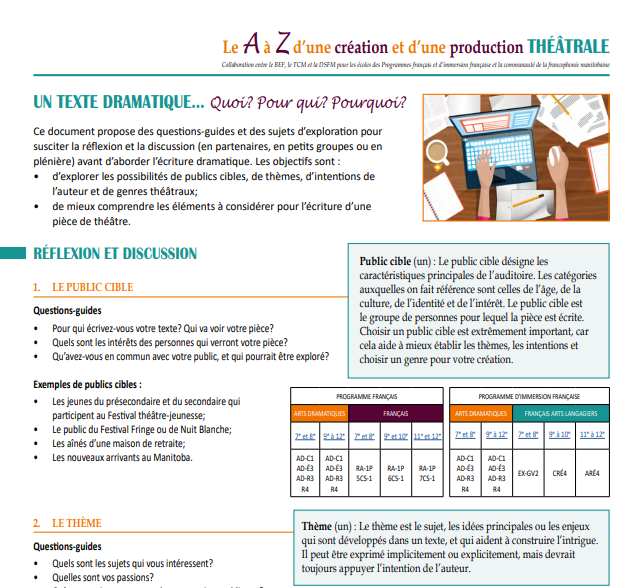

public cible (un) : groupe de personnes pour lequel la pièce est écrite ou mise en scène selon l’âge, la culture, l’identité et l’intérêt.

quatrième mur (un) : frontière imaginaire séparant la scène et le public.

quiproquo (un) : malentendu où on prend un personnage ou une situation pour une autre.

radio-théâtre (un) : scénario créé pour être écouté et qui utilise la voix et des effets sonores pour simuler les actions et la situation.

règle des trois unités (une) : règle du théâtre classique qui, en plus de la vraisemblance, impose une seule action (unité d'action), sur un laps de 24 heures (unité de temps), et en un seul lieu (unité de lieu).

réplique (une) : partie de texte attribué à un personnage dans un dialogue ou une pièce, prononcée d’un trait avant l’intervention d’un autre personnage.

rôle (un) : ensemble des répliques et des actions attribuées à un personnage dans une pièce de théâtre.

saynète (une) : pièce de théâtre de courte durée, parfois improvisée.

scénarimage (un) : découpage visuel d’un récit en plusieurs scènes représentées par des dessins ou des croquis.

scénario (un) : canevas ou plan détaillé du déroulement d’une pièce de théâtre.

schéma dramatique (un) : éléments essentiels d’un texte dramatique inspiré de la structure du schéma narratif.

séquence (une) : succession ou suite de scènes, d'actes, de tableaux, etc.

situation dramatique (une) : expérience théâtrale qui propose un conflit à résoudre et qui peut prendre la forme d'un extrait, d'une scène improvisée, d'un jeu de rôle, d'une œuvre de courte durée ou d'une pièce de théâtre complète.

situation finale (une) : situation dans laquelle le personnage a retrouvé l’équilibre et sa situation de départ ou vit une nouvelle situation.

situation initiale (une) ou exposition (une) : introduction de la pièce qui expose le sujet et les personnages et répond aux questions qui, où, quand et quoi?

sous-texte (un) : ce qui n'est pas énoncé explicitement par les personnages ou l'auteur dans le texte dramatique, mais est évoqué ou suggéré de façon implicite pour inspirer le jeu ou la mise en scène.

stance (une) : monologue versifié, structuré en strophes régulières et marqué par un rythme, servant à exprimer les pensées et les émotions d’un personnage.

structure dramatique (une) : ensemble des éléments du schéma dramatique centrés sur la tension et le conflit qui peut suivre plusieurs modèles (p. ex. : une pièce en 3 ou 5 actes).

suspense (un) : moment fort d’une pièce où le public se trouve dans l'attente angoissée de ce qui va se produire.

symbole (un) : représentation concrète d'une notion abstraite.

symbolisme (un) : figuration par des symboles; système de symboles; mouvement artistique et littéraire qui, en réaction contre le naturalisme, s'efforce de fonder l'art sur une vision spirituelle du monde, traduite par des moyens d'expression métaphoriques.

synopsis (un) : récit très bref qui constitue un résumé d’un scénario ou d’une pièce de théâtre.

tableau (un) : forme dramatique dans laquelle les interprètes se figent, comme pour prendre une photo. La scène peut reprendre ou ne pas reprendre par la suite.

téléroman (un) : forme dramatique télévisée présentée en feuilletons quotidiens ou hebdomadaires.

tension (une) : élément qui fait avancer la situation dramatique. Il s'agit de la quête des personnages. Elle peut prendre la forme d'un conflit à régler, d'un défi à entreprendre, d'un mystère à résoudre, etc.

texte dramatique (un) : texte destiné à être joué ou mis en scène.

texte scénique (un) : écriture ou réécriture scénique décrivant les éléments de la mise en scène, qu'elle ait été produite ou non à partir d'un texte dramatique.

théâtre (le) : 1. art vivant qui fait appel à l’expression artistique par le corps, la voix et l’émotion dans le but de présenter un spectacle. 2. bâtiment qui accueille des représentations théâtrales.

théâtre abstrait (le) : représentation d’événements, de situations ou de sentiments qui ne sont pas présentés de manière réaliste.

théâtre déambulatoire (le) : forme de théâtre interactive qui se déroule dans un espace public où soit le spectacle ou les spectateurs et spectatrices sont ambulants. Chaque membre du public vit une expérience unique selon l’endroit, l’angle et la durée qu’il choisit pour consommer le spectacle.

théâtre de l’absurde (le) : genre de théâtre qui a émergé au 20e siècle pour rejeter les règles des genres classiques traditionnels. Il se caractérise par un développement illogique de l’action, des personnages caricaturaux et une intrigue dénudée de sens souvent utilisés pour faire un commentaire critique et comique sur l’existence ou la société.

théâtre de l’opprimé ou théâtre forum (le) : théâtre conceptualisé par Augusto Boal qui « est fait par le peuple et pour le peuple », il dénonce et met en scène des situations d'injustice, pour aider les communautés qui en sont victimes à reprendre leur destinée en main.

théâtre d'objet (le) : genre théâtral où des objets de la vie quotidienne sont manipulés comme des marionnettes, pour leur donner vie et évoquer des personnages. Le sens de l'œuvre peut être porté conjointement par les objets et les interprètes qui les manipulent.

théâtre documentaire (un) : théâtre basé sur des faits qui traite d’événements sociaux-politiques, historiques ou contemporains.

théâtre d'ombres (le) : forme dramatique créée en projetant des ombres derrière un écran. Un objet ou une personne est placé entre une source de lumière et l'écran pour créer une situation dramatique.

théâtre lu (le) ou mise en lecture (une) : présentation d’une pièce sous forme de lecture où les interprètes accordent une importance particulière à la voix. Il peut comprendre des gestes et un emploi minimal d’accessoires ou de technique.

thème ou sujet (un) : idée principale qu'on développe dans une œuvre.

tradition théâtrale (une) : formes et rituels dramatiques propres à une culture et transmis de génération en génération.

tragédie (une) : action scénique ou genre théâtral dont les péripéties évoquent la fatalité et dont le dénouement apporte le malheur.

travail de table (un) : lecture et analyse collective du texte pour préciser les personnages, leurs intentions et travailler certains aspects de la voix (articulation, ponctuation, intonation, etc.) avant de le mettre en scène.

unité d’action (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle qui se limite à une seule intrigue principale.

unité de lieu (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle qui impose un seul lieu où doit se dérouler l’action.

unité de temps (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle où l’action doit tenir dans le cadre d’une journée ou 24 heures.

voix hors-champ (une) : voix d’une personne qui n’est pas sur scène.

voix intérieure (une) : forme de voix hors-champ qui exprime les pensées ou sentiments d’un personnage lorsqu’il est sur scène.

Termes relatifs à la dramaturgie par catégories

Genres et formes

chœur (un) : groupe d'interprètes qui s'exprime d'une voix collective par le chant, le mouvement ou le récitatif, pour commenter ou enrichir l'action sur scène.

comédie (une) : genre et forme théâtrale qui a pour but de provoquer le rire.

création collective (une) : œuvre théâtrale créée par un groupe en utilisant plusieurs approches généralement autour d'une grande idée ou d'un grand thème.

drame (un) : genre théâtral dont l’action généralement tragique ou pathétique s'accompagne d'éléments réalistes, familiers, comiques.

farce (une) : genre théâtral comique et loufoque illustrant une situation très peu probable dont les personnages ont un jeu très exagéré pour faire rire.

féerie (une) : genre théâtral fondé sur le merveilleux ou la magie.

feuilleton (un) : histoire, émission dramatique, généralement de caractère populaire, fragmentée en de nombreux épisodes.

fiction (une) : genre littéraire plus souvent imaginaire que réaliste mettant en jeu des personnages fictifs.

forme dramatique (une) : structure ou moyen d’expression théâtral utilisé pour interpréter le sens et le message d’une œuvre dramatique (improvisation, théâtre lu, tableau, mime, marionnette, théâtre d’objet, pantomime, masques, radio théâtre, télé théâtre, chœur, clown, slam, théâtre de rue, théâtre ambulatoire, théâtre expérimental, etc.).

genre théâtral (un) : type de littérature ou classification de spectacles en fonction de leur style ou de leur appartenance à un mouvement littéraire. Parmi les différents genres théâtraux on trouve : la comédie, la comédie musicale, la commedia dell'arte, le drame, la farce, la féerie, etc.

improvisation (une) : forme dramatique dans laquelle une situation ou une histoire est créée spontanément, sans préparation ni scénario.

lever de rideau (un) : 1. début d’une pièce de théâtre ou d’un spectacle. 2. courte pièce offerte en ouverture, pouvant servir de prologue, d’échauffement pour le public, de complément au programme ou d’occasion pour une vedette en tournée de se produire lorsqu’elle ne figure pas au programme principal.

marionnette (une) : forme dramatique dont les personnages sont des objets ou des figurines que l'on fait bouger avec la main ou à l'aide de ficelles ou de bâtons.

mélodrame (un) : drame tragique à l'extrême dont les personnages sont stéréotypés et interprétés d'un ton exagéré.

mime (un) : forme dramatique dans laquelle les personnages sont muets et silencieux. Les personnages communiquent le sens de la pièce par le jeu physique seulement.

mise en lecture (une) ou théâtre lu (un) : présentation d’une pièce sous forme de lecture où les interprètes accordent une importance particulière à la voix. Il peut comprendre des gestes et un emploi minimal d’accessoires ou de technique.

monologue (un) : scène ou œuvre complète dans laquelle l’interprète se parle ou parle à foule, sans toutefois s'attendre à une réponse.

narration (une) : manière dont les faits sont relatés de façon orale ou par une succession de gestes et d'images scéniques.

pantomime (une) : 1. forme théâtrale où l’artiste s’exprime uniquement par des gestes, des mimiques et des attitudes. 2. personne qui joue des rôles muets.

parodie (une) : au théâtre, pièce ou extrait de pièce qui tourne en ridicule une œuvre connue, dans un but comique ou satirique.

pastiche (un) : œuvre qui imite le style d'un artiste. Ce terme désigne un travail artistique s'inspirant directement, voire reprenant plus ou moins le contenu original d’une autre œuvre. Un pastiche peut être fait en hommage, par jeu, exercice de style ou encore dans un but parodique.

radio-théâtre (un) : scénario créé pour être écouté et qui utilise la voix et des effets sonores pour simuler les actions et la situation.

saynète (une) : pièce de théâtre de courte durée, souvent improvisée.

tableau (un) : forme dramatique dans laquelle les interprètes se figent, comme pour prendre une photo. La scène peut reprendre ou ne pas reprendre par la suite.

téléroman (un) : forme dramatique télévisée présentée en feuilletons quotidiens ou hebdomadaires.

théâtre (le) : 1. art vivant qui fait appel à l’expression artistique par le corps, la voix et l’émotion dans le but de présenter un spectacle. 2. bâtiment qui accueille des représentations théâtrales.

théâtre abstrait (le) : représentation d’événements, de situations ou de sentiments qui ne sont pas présentés de manière réaliste.

théâtre déambulatoire (le) : forme de théâtre interactive qui se déroule dans un espace public où soit le spectacle ou les spectateurs et spectatrices sont ambulants. Chaque membre du public vit une expérience unique selon l’endroit, l’angle et la durée qu’il choisit pour consommer le spectacle.

théâtre de l’absurde (le) : genre de théâtre qui a émergé au 20e siècle pour rejeter les règles des genres classiques traditionnels. Il se caractérise par un développement illogique de l’action, des personnages caricaturaux et une intrigue dénudée de sens souvent utilisés pour faire un commentaire critique et comique sur l’existence ou la société.

théâtre de l’opprimé ou théâtre forum (le) : théâtre conceptualisé par Augusto Boal qui « est fait par le peuple et pour le peuple », il dénonce et met en scène des situations d'injustice, pour aider les communautés qui en sont victimes à reprendre leur destinée en main.

Un théâtre d'objets (le) : genre théâtral où des objets de la vie quotidienne sont manipulés comme des marionnettes, pour leur donner vie et évoquer des personnages. Le sens de l'œuvre peut être porté conjointement par les objets et les interprètes qui les manipulent.

théâtre documentaire (le) : théâtre basé sur des faits qui traite d’événements sociaux, politiques, historiques ou contemporains.

théâtre d'ombres (le) : forme dramatique créée en projetant des ombres derrière un écran. Un objet ou une personne est placé entre une source de lumière et l'écran pour créer une situation dramatique.

théâtre lu (le) ou mise en lecture (une) : présentation d’une pièce sous forme de lecture où les interprètes accordent une importance particulière à la voix. Il peut comprendre des gestes et un emploi minimal d’accessoires ou de technique.

tragédie (une) : action scénique ou genre théâtral dont les péripéties évoquent la fatalité et dont le dénouement apporte le malheur.

Outils et procédés d'écriture dramatique

allégorie (une) : représentation d’une idée abstraite au moyen d’éléments concrets.

analepse (une) : retour en arrière, ramenant sur scène un moment du passé.

aparté (un) : mots, paroles que l’interprète dit à part soi et qui, par convention, ne sont censés être entendus que par le public.

canevas (un) : synopsis schématisant les grandes lignes ou les repères d'une pièce ou d’une improvisation et servant de fil conducteur pour les interprètes.

chœur (un) : groupe d'interprètes qui s'exprime d'une voix collective par le chant, le mouvement ou le récitatif, pour commenter ou enrichir l'action sur scène.

climax ou point culminant (un) : moment le plus tendu où le conflit entre les personnages atteint son paroxysme.

conflit (un) : tension dramatique générée par ce que désire un personnage et ce qui l’empêche d’y accéder.

contraste (un) : principe qui met en opposition deux éléments théâtraux.

dénouement (un) : résolution ou non-résolution du conflit principal suscitée par le point culminant et menant à la situation finale.

déroulement (un) ou péripétie (une) : changement subit de situation. Actions, événements, aventures, etc., qui permettent au personnage de poursuivre sa quête.

dialogue (un) : entretien entre deux ou plusieurs personnages.

didascalie (une) : indication scénique fournie par l'auteur ou l’autrice dans un texte dramatique.

didascalie externe (une) : indication textuelle qui concerne la mise en scène.

didascalie interne (une) : indication de mouvement et d'intensité de jeu.

écriture dramatique (une) : structure littéraire reposant sur quelques principes dramaturgiques : distinction des rôles, dialogues, tension dramatique, action des personnages.

écriture scénique (une) : processus d’écriture active produite sur scène qui se fait en collaboration avec les interprètes.

élément théâtral (un) : élément qui permet de communiquer l’essence de la situation dramatique, p. ex. la voix, les gestes, le mouvement, la posture, la tension, le début, le problème et la résolution, le centre d’intérêt, l’histoire, le thème, le lieu, le temps, les personnages, le dialogue, le conflit, l’intrigue, la didascalie, le symbole, la métaphore, la mise en scène, la scénographie, la disposition de la scène, l’ambiance, les rôles, l’action, l’équilibre, le contraste, le rythme, le point culminant, l’espace, la relation auditoire/comédien, les costumes, le décor, la mise en place, le son, l’éclairage.

ellipse (une) : procédé qui consiste à omettre certains éléments sans en modifier le sens pour créer un effet.

enjeu (un) : question ou problématique sociale qui suscite des tensions ou des conflits et qui peut servir de point de départ pour écrire un texte dramatique afin de susciter la réflexion ou un débat.

exposition (une) ou situation initiale (une) : introduction de la pièce qui expose le sujet et les personnages et répond aux questions qui, où, quand et quoi?

focalisation (une) : action de centrer l’action, de faire converger vers un point.

intention du personnage (une) : ensemble des motivations d’un personnage qui sous-tendent ses actions, souvent exprimé par le sous-texte, et qui oriente l’interprète à nuancer son jeu.

intrigue (une) : ensemble des événements qui constituent le déroulement de la pièce. Suite de rebondissements, entrelacement de conflits ou d'obstacles, et moyens mis en œuvre pour les surmonter.

métaphore (une) : figure de style ou expression scénique qui établit une comparaison implicite entre deux éléments pour en faire ressortir une ressemblance ou en donner un sens symbolique.

monologue (un) : scène ou œuvre complète dans laquelle l’interprète se parle ou parle à la foule, sans toutefois s'attendre à une réponse.

narration (une) : manière dont les faits sont relatés de façon orale ou par une succession de gestes et d'images scéniques.

nœud (un) : moment de la structure narrative où les tensions et conflits atteignent leur sommet et marquent un tournant décisif qui oriente la suite de l’histoire. Plusieurs nœuds peuvent ponctuer l’intrigue avant le climax ou point culminant de la pièce.

personnification (une) : figure de style ou procédé littéraire qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à un animal ou un objet inanimé (concret ou abstrait), en le faisant agir, parler ou vivre des émotions comme un être humain.

procédé d'écriture dramatique (un) : moyen d’expression utilisé pour produire du sens ou créer un effet. C’est aussi la manière dont l'auteur ou l’autrice raconte une histoire ou transmet ses idées.

profil de personnage (un) : expériences et antécédents du personnage; renseignements sur le personnage qui ne sont pas forcément explicites dans l'histoire même.

progression dramatique (une) : enchaînement de scènes partant de la situation initiale et s'étendant jusqu'au dénouement dont le rythme peut varier en fonction des péripéties.

prolepse (une) : procédé narratif ou scénique qui consiste à se propulser dans le futur ou à anticiper l’avenir.

prologue (un) : introduction d’une pièce de théâtre.

public cible (un) : groupe de personnes pour lequel la pièce est écrite ou mise en scène selon l’âge, la culture, l’identité et l’intérêt.

quatrième mur (un) : frontière imaginaire séparant la scène et le public.

quiproquo (un) : malentendu où on prend un personnage ou une situation pour une autre.

règle des trois unités (une) : règle du théâtre classique qui, en plus de la vraisemblance, impose une seule action (unité d'action), sur un laps de 24 heures (unité de temps), et en un seul lieu (unité de lieu).

réplique (une) : partie de texte attribué à un personnage dans un dialogue ou une pièce, prononcée d’un trait avant l’intervention d’un autre personnage.

scénarimage (un) : découpage visuel d’un récit en plusieurs scènes représentées par des dessins ou des croquis.

scénario (un) : canevas ou plan détaillé du déroulement d’une pièce de théâtre.

schéma dramatique (un) : éléments essentiels d’un texte dramatique inspiré de la structure du schéma narratif.

séquence (une) : succession ou suite de scènes, d'actes, de tableaux, etc.

situation dramatique (une) : expérience théâtrale qui propose un conflit à résoudre et qui peut prendre la forme d'un extrait, d'une scène improvisée, d'un jeu de rôle, d'une œuvre de courte durée ou d'une pièce de théâtre complète.

situation finale (une) : situation dans laquelle le personnage a retrouvé l’équilibre et sa situation de départ ou vit une nouvelle situation.

situation initiale (une) ou exposition (une) : introduction de la pièce qui expose le sujet et les personnages et répond aux questions qui, où, quand et quoi?

stance (une) : monologue versifié, structuré en strophes régulières et marqué par un rythme, servant à exprimer les pensées et les émotions d’un personnage.

symbole (un) : représentation concrète d'une notion abstraite.

synopsis (un) : récit très bref qui constitue un résumé d’un scénario ou d’une pièce de théâtre.

tension (une) : élément qui fait avancer la situation dramatique. Il s'agit de la quête des personnages. Elle peut prendre la forme d'un conflit à régler, d'un défi à entreprendre, d'un mystère à résoudre, etc.

texte dramatique (un) : texte destiné à être joué ou mis en scène.

texte scénique (un) : écriture ou réécriture scénique décrivant les éléments de la mise en scène, qu'elle ait été produite ou non à partir d'un texte dramatique.

thème ou sujet (un) : idée principale qu'on développe dans une œuvre.

unité d’action (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle qui se limite à une seule intrigue principale.

unité de lieu (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle qui impose un seul lieu où doit se dérouler l’action.

unité de temps (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle où l’action doit tenir dans le cadre d’une journée ou 24 heures.

voix hors-champ (une) : voix d’une personne qui n’est pas sur scène.

voix intérieure (une) : forme de voix hors-champ qui exprime les pensées ou sentiments d’un personnage lorsqu’il est sur scène.

Personnages

acteur (un), actrice (une) : personne qui joue un rôle dans une œuvre dramatique. Synonyme d’interprète.

adjuvant (un), adjuvante (une) : personnage, objet ou élément qui aide le personnage principal à atteindre son but.

antagoniste (un) : personnage qui s’oppose au protagoniste.

antihéros (un) : personnage principal ne correspondant pas aux caractéristiques ou aux valeurs du héros traditionnel (synonyme de protagoniste atypique)

caractère du personnage (le) : ensemble des traits physiques, psychologiques et moraux d’un personnage.

comédien (un), comédienne (une) : personne qui joue un rôle dans une œuvre dramatique. Synonyme d’interprète.

figurant (un), figurante (une) : interprète qui a une présence sans réplique dans une pièce de théâtre.

héros (un), héroïne (une) :personnage principal d’une œuvre.

intention du personnage (une) : ensemble des motivations d’un personnage qui sous-tendent ses actions, souvent exprimé par le sous-texte, et qui oriente l’interprète à nuancer son jeu.

interprète (un, une) : personne qui joue un rôle dans une œuvre dramatique.

objet de désir (un) : ce qui est recherché par le personnage et qui motive ses actions.

opposant (un), opposante (une) : obstacle, personne ou événement qui vient contrer les désirs d’un personnage.

personnage (un) : personne fictive figurant dans une situation dramatique.

pour et le contre (le) : procédé dramatique où les pensées opposées d’un personnage, ou le pour et le contre de sa conscience, sont incarnées par des personnages distincts sur scène.

profil de personnage (un) : expériences et antécédents du personnage; renseignements sur le personnage qui ne sont pas forcément explicites dans l'histoire même.

protagoniste (un, une) : personnage qui tient le rôle le plus important autour duquel se déroule l’histoire.

réplique (une) : partie de texte attribué à un personnage dans un dialogue ou une pièce, prononcée d’un trait avant l’intervention d’un autre personnage.

rôle (un) : ensemble des répliques et des actions attribuées à un personnage dans une pièce de théâtre.

Texte et structure dramatique

acte (un) : subdivision principale d'une pièce de théâtre.

action dramatique (une) : succession d'événements, de péripéties constituant l'intrigue d'une pièce de théâtre.

adaptation (une) : transformation ou réécriture d’une œuvre.

alexandrin (un) : vers de douze syllabes.

auteur (un), auteure (une), autrice (une) : personne qui écrit le texte.

chute (une) : fin surprenante et inattendue d'une pièce qui éclaire son sens et peut conduire à le réinterpréter.

climax ou point culminant (un) : moment le plus tendu où le conflit entre les personnages atteint son paroxysme.

conflit (un) : tension dramatique générée par ce que désire un personnage et ce qui l’empêche d’y accéder.

contraste (un) : principe qui met en opposition deux éléments théâtraux.

création collective (une) : œuvre théâtrale créée par un groupe en utilisant plusieurs approches généralement autour d'une grande idée ou d'un grand thème.

dénouement (un) : résolution ou non-résolution du conflit principal suscitée par le point culminant et menant à la situation finale.

déroulement (un) ou péripétie (une) : changement subit de situation. Actions, événements, aventures, etc., qui permettent au personnage de poursuivre sa quête.

dialogue (un) : entretien entre deux ou plusieurs personnages.

didascalie (une) : indication scénique fournie par l'auteur ou l’autrice dans un texte dramatique.

didascalie externe (une) : indication textuelle qui concerne la mise en scène.

didascalie interne (une) : indication de mouvement et d'intensité de jeu.

dramaturgie (la) : art de composer, de structurer et de représenter un récit au théâtre; étude de la construction du texte dramatique.

écriture dramatique (une) : structure littéraire reposant sur quelques principes dramaturgiques : distinction des rôles, dialogues, tension dramatique, action des personnages.

écriture scénique (une) : processus d’écriture active produite sur scène qui se fait en collaboration avec les comédiens et comédiennes.

élément déclencheur ou élément perturbateur (un) : problème ou événement qui vient déséquilibrer la situation initiale et déclenche la quête du personnage principal cherchant à rétablir une situation d’équilibre.

élément théâtral (un) : élément qui permet de communiquer l’essence de la situation dramatique, p. ex. la voix, les gestes, le mouvement, la posture, la tension, le début, le problème et la résolution, le centre d’intérêt, l’histoire, le thème, le lieu, le temps, les personnages, le dialogue, le conflit, l’intrigue, la didascalie, le symbole, la métaphore, la mise en scène, la scénographie, la disposition de la scène, l’ambiance, les rôles, l’action, l’équilibre, le contraste, le rythme, le point culminant, l’espace, la relation auditoire/interprète, les costumes, le décor, la mise en place, le son, l’éclairage.

ellipse (une) : procédé qui consiste à omettre certains éléments sans en modifier le sens pour créer un effet.

enjeu (un) : question ou problématique sociale qui suscite des tensions ou des conflits et qui peut servir de point de départ pour écrire un texte dramatique afin de susciter la réflexion ou un débat.

exposition (une) ou situation initiale (une) : introduction de la pièce qui expose le sujet et les personnages et répond aux questions qui, où, quand et quoi?

focalisation (une) : action de centrer l’action, de faire converger vers un point.

intention du personnage (une) : ensemble des motivations d’un personnage qui sous-tendent ses actions, souvent exprimé par le sous-texte, et qui oriente l’interprète à nuancer son jeu.

intrigue (une) : ensemble des événements qui constituent le déroulement de la pièce. Suite de rebondissements, entrelacement de conflits ou d'obstacles, et moyens mis en œuvre pour les surmonter.

monologue (un) : scène ou œuvre complète dans laquelle l’interprète se parle ou parle à la foule, sans toutefois s'attendre à une réponse.

nœud (un) : moment de la structure narrative où les tensions et conflits atteignent leur sommet et marquent un tournant décisif qui oriente la suite de l’histoire. Plusieurs nœuds peuvent ponctuer l’intrigue avant le climax ou point culminant de la pièce.

objet de désir (un) : ce qui est recherché par le personnage et qui motive ses actions.

péripétie (une) ou déroulement (un) : changement subit de situation. Actions, événements, aventures, etc., qui permettent au personnage de poursuivre sa quête.

personnification (une) : figure de style ou procédé littéraire qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à un animal ou un objet inanimé (concret ou abstrait), en le faisant agir, parler ou vivre des émotions comme un être humain.

point culminant ou climax (un) : moment le plus tendu où le conflit entre les personnages atteint son paroxysme.

progression dramatique (une) : enchaînement de scènes partant de la situation initiale et s'étendant jusqu'au dénouement dont le rythme peut varier en fonction des péripéties.

prolepse (une) : procédé narratif ou scénique qui consiste à se propulser dans le futur ou à anticiper l’avenir.

prologue (un) : introduction d’une pièce de théâtre.

public cible (un) : groupe de personnes pour lequel la pièce est écrite ou mise en scène selon l’âge, la culture, l’identité et l’intérêt.

règle des trois unités (une) : règle du théâtre classique qui, en plus de la vraisemblance, impose une seule action (unité d'action), sur un laps de 24 h (unité de temps), et en un seul lieu (unité de lieu).

réplique (une) : partie de texte attribué à un personnage dans un dialogue ou une pièce, prononcée d’un trait avant l’intervention d’un autre personnage.

rôle (un) : ensemble des répliques et des actions attribuées à un personnage dans une pièce de théâtre.

scénarimage (un) : découpage visuel d’un récit en plusieurs scènes représentées par des dessins ou des croquis.

scénario (un) : canevas ou plan détaillé du déroulement d’une pièce de théâtre.

schéma dramatique (un) : éléments essentiels d’un texte dramatique inspiré de la structure du schéma narratif.

séquence (une) : succession ou suite de scènes, d'actes, de tableaux, etc.

situation dramatique (une) : expérience théâtrale qui propose un conflit à résoudre et qui peut prendre la forme d'un extrait, d'une scène improvisée, d'un jeu de rôle, d'une œuvre de courte durée ou d'une pièce de théâtre complète.

situation finale (une) : situation dans laquelle le personnage a retrouvé l’équilibre de sa situation de départ ou vit une nouvelle situation.

situation initiale (une) ou exposition (une) : introduction de la pièce qui expose le sujet et les personnages et répond aux questions qui, où, quand et quoi?

stance (une) : monologue versifié, structuré en strophes régulières et marqué par un rythme, servant à exprimer les pensées et les émotions d’un personnage.

structure dramatique (une) : ensemble des éléments du schéma dramatique centrés sur la tension et le conflit qui peut suivre plusieurs modèles (p. ex. : une pièce en 3 ou 5 actes).

suspense (un) : moment fort d’une pièce où le public se trouve dans l'attente angoissée de ce qui va se produire.

symbole (un) : représentation concrète d'une notion abstraite.

symbolisme (un) : figuration par des symboles; système de symboles; mouvement artistique et littéraire qui, en réaction contre le naturalisme, s'efforce de fonder l'art sur une vision spirituelle du monde, traduite par des moyens d'expression métaphoriques.

synopsis (un) : récit très bref qui constitue un schéma de scénario ou d’une pièce de théâtre.

tension (une) : élément qui fait avancer la situation dramatique. Il s'agit de la quête des personnages. Elle peut prendre la forme d'un conflit à régler, d'un défi à entreprendre, d'un mystère à résoudre, etc.

texte dramatique (un) : texte destiné à être joué ou mis en scène.

texte scénique (un) : écriture ou réécriture scénique décrivant les éléments de la mise en scène, qu'elle ait été produite ou non à partir d'un texte dramatique

thème ou sujet (un) : idée principale qu'on développe dans une œuvre.

unité d’action (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle qui se limite à une seule intrigue principale.

unité de lieu (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle qui impose un seul lieu où doit se dérouler l’action.

unité de temps (une) : une des règles des trois unités du théâtre classique du XVIIe siècle où l’action doit tenir dans le cadre d’une journée ou 24 heures.

voix hors-champ (une) : voix d’une personne qui n’est pas sur scène.

voix intérieure (une) : forme de voix hors-champ qui exprime les pensées ou sentiments d’un personnage lorsqu’il est sur scène.

Reconnaissance des terres et des traités

Reconnaissance des terres et des traités